Sake Atlas #1: Yamanashi Prefecture | Beneath Mount Fuji Along the Samurai Highway

A deep dive into one region together with its sake - where 300 years of Shichiken tradition embraces sparkling innovation

**🇯🇵 日本語版は記事の下部にあります / Japanese version available below**

📍Who This Is For

This deep dive is for sake enthusiasts and culture lovers who believe terroir isn't just about soil and climate—it's about the stories, traditions, and human connections that shape what's in your glass.

At the foot of Mount Fuji, where ancient highways once carried samurai processions and mountain springs have bubbled through granite for millennia, lies a prefecture that quietly crafts some of Japan's most intriguing sake. Yamanashi, though ranking as Japan's 13th largest sake-producing region, punches far above its weight in cultural significance.

The Hidden Gem Two Hours from Tokyo

Yamanashi Prefecture is surrounded by mountains as high as 3,000 meters, including the world-renowned Mt. Fuji. The mountains block prevailing winds from the sea, which translates into relatively less rain and snow throughout the year, creating the top-class sunshine hours in Japan. This unique geography creates what locals call a "natural pot of water," where rain and snow that fall on the mountains provide moisture to surrounding forests and eventually turn into subsoil water, flowing into the prefecture's central area known as the Kofu Basin.

At around two hours away by car or train, Yamanashi Prefecture is easily accessible from Tokyo, making it one of the most fascinating sake and wine pilgrimage destinations for someone seeking authentic Japanese culture. The prefecture's strategic location has made it a magnet for visitors drawn not just by Mount Fuji's iconic peak, but by the living history embedded in its valleys.

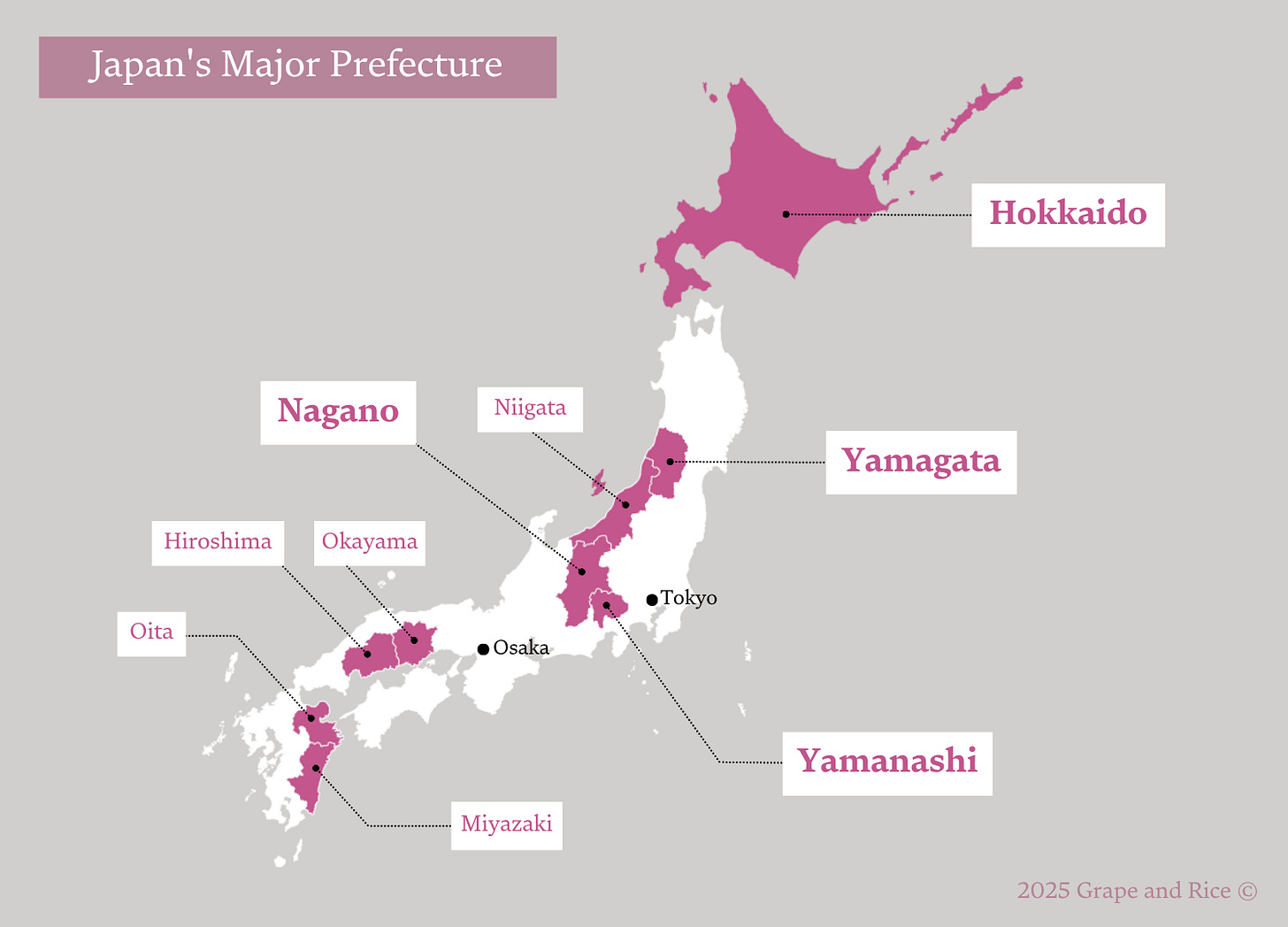

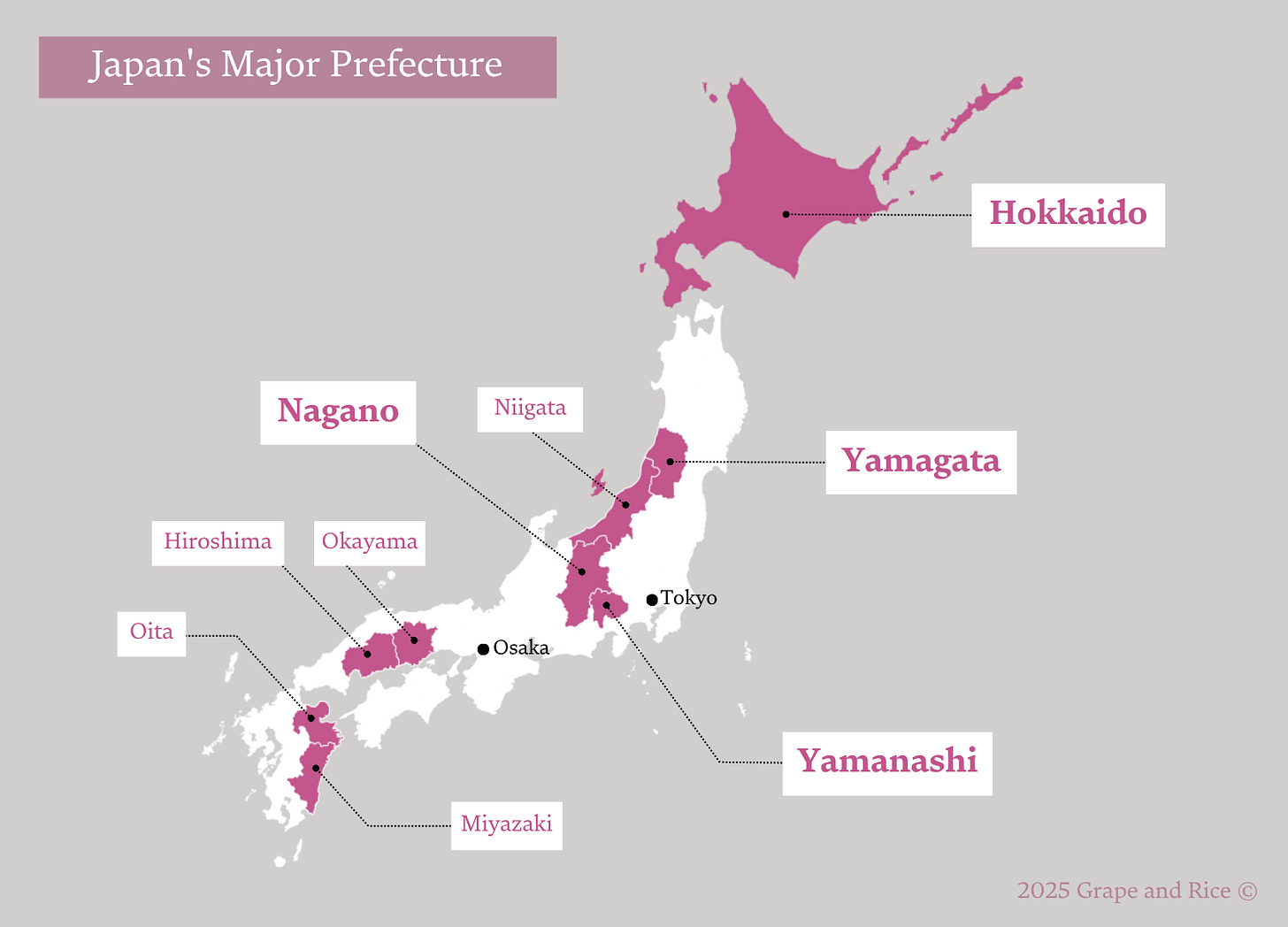

What sets Yamanashi apart is its dual identity: It is one of only three prefectures – along with Nagano and Yamagata – to hold 'Geographical Indication' or 'GI' designation on both its sake and wine. This rare distinction speaks to the exceptional quality of both the terroir and the craftspeople who work with it.

The Great Samurai Highway: Koshu Kaido and the Culture of Movement

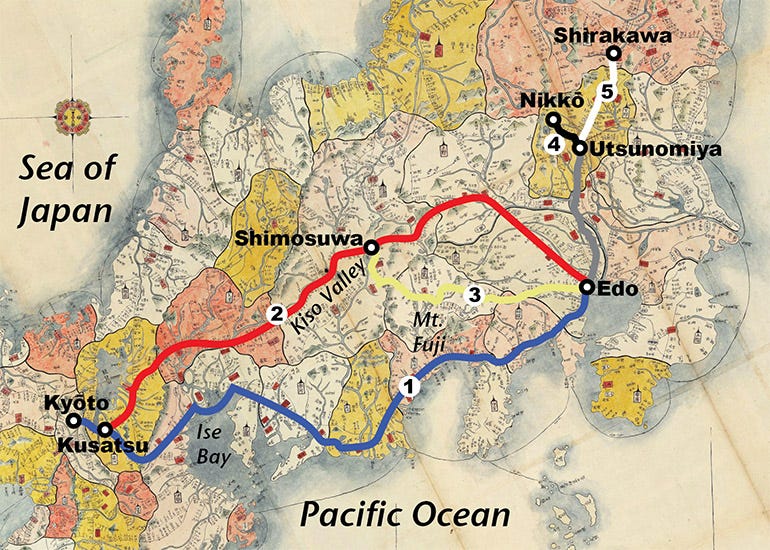

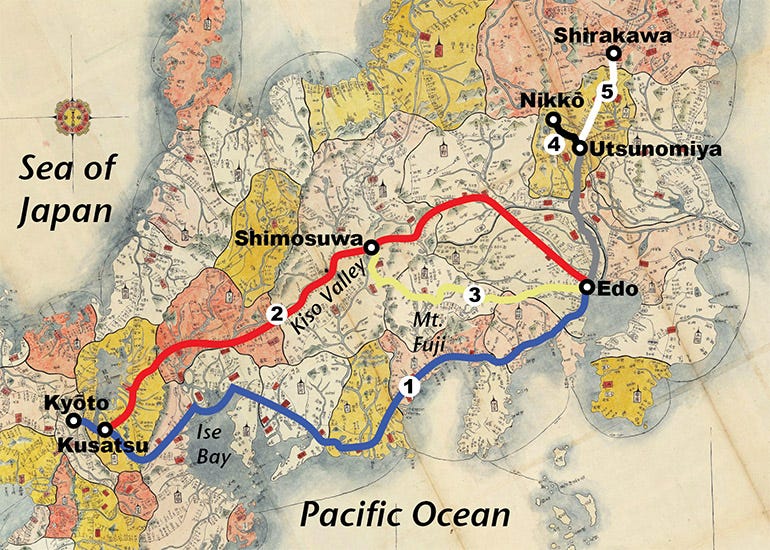

The story of Yamanashi's sake culture cannot be told without understanding the ancient highway that runs through its heart. During the Edo period (1603-1868), there were five major roads in the archipelago called the Gokaido. These roads all had as their starting point the Nihonbashi bridge in Edo (former name of the city of Tokyo): the Tokaido and the Nakasendo to join Kyoto, the Koshu Kaido to reach the province of Kai, the Oshu Kaido joining the province of Mutsu and the Nikko Kaido to go to Nikko.

Unlike the more famous Tokaido, during the Edo period the Koshu Highway was considered a militarily sensitive escape route. Only a few daimyo (domain leaders) were allowed to use it; most had to take the longer route of the Nakasendo highway. While the Tokaido highway typically saw nearly 150 sankin kotai entourages annually, the Koshu Kaido was typically used by only three each year.

The Ritual of Sankin Kotai: A Cultural Engine

The sankin kotai system was far more than political control—it was a cultural phenomenon that transformed Japan. The sankin kotai system, literally meaning "alternate attendance," is thought to have begun in 1615, after Tokugawa Ieyasu (founder of the Tokugawa Shogunate) ensured his total control of the country. From around 1618, this changed to a pattern of one year in Edo followed by one year in the domain, which became the standard for sankin kotai.

Thanks to the magnificent military parade, the forty-five post-stations along the highway created a network of cultural exchange points where travelers shared stories, goods, and traditions. The Koshu Kaido was especially planned by Tokugawa Ieyasu to secure his route to escape Edo in case of an attack. He had a group of 100 special armed guards live in Shinjuku to help and protect him if needed.

Shichiken: Where Tradition Meets Innovation

This historical context makes the brewery's location deeply significant. Shichiken is the brand name of Yamanashi Meijo Co., Ltd., a brewery established in 1750 along the historic Koshu Kaido highway, which is now in Hokuto City, Yamanashi prefecture.

Hokuto City is known for its pristine water source, which attracts several major companies to set up mineral water factories, making it Japan's number one place for mineral water production. In 2014 Minami Alps National Park, which includes Mount Kaikoma, was selected as a UNESCO Eco Park, also known as a UNESCO biosphere reserve, certifying it as a mountain with world-class water.

For 300 years since its establishment in 1750, the brewery has been crafting sake with a smooth taste reflecting the pristine waters of Mt. Kaikoma, one of the highest mountains in the Southern Alps. But what makes this brewery truly fascinating is how it bridges centuries of tradition with cutting-edge innovation.

The Ducasse Connection and Global Recognition

The most intriguing aspect of Shichiken's modern story is Shichiken and Ducasse Paris' tour to seven cities around the world. French master Alain Ducasse has their products on the menu at all his restaurants, representing a profound cultural exchange between French culinary artistry and Japanese brewing craftsmanship.

The 12th and 13th generation owners (father & son) of Yamanashi Meijo Co. Ltd., Hyogo Kitahara (Chairman) and his son Tsushima Kitahara (President), are determined to take the story to the next level without diluting its essence and compromising its age-old practices. The brewery produces 870,000 bottles (720 ml equivalent) of sake on average annually, of which 10 percent are exported.

Yamano Kasumi: The Poetry of Sparkling Sake

Shichiken released its first sparkling sake in 2015 ("Yamano Kasumi"). Yamano Kasumi translates to "Mountain Mist," evoking the ethereal quality of clouds drifting across the Southern Alps peaks.

The Champagne Method Revolution

"We went to the wine institute in Yamanashi and researched how sparkling wine is made," says Tsushima Kitahara at Shichiken, one of sparkling sake's pioneers. "We saw how they produce CO2 with a second fermentation in the bottle," he explains, and then went to work adapting it to sake brewing.

This innovation represents more than technical advancement. It embodies the Japanese concept of kaizen, continuous improvement, applied to centuries-old traditions. Released in 2015, Shichiken's Yama no Kasumi became the first sparkling sake to have secondary fermentation in the bottle, just like champagne.

My Very First Experience

Here's what hit me at that ProWein booth in Düsseldorf, Germany: This wasn't trying to be champagne, but it had this elegance that reminded me why I fell in love with sparkling sakes in the first place. The bubbles were delicate, almost silky. Then came layers of pear and apple, with this mineral backbone that I later learned comes from 10 million-year-old granite filtration.

The Sensory Experience and Tasting Notes

Yamano Kasumi achieves this complexity through careful bottle fermentation: natural bubbles from secondary fermentation create a medium-dry sparkling sake with fine, persistent mousse. The slightly cloudy, silky texture delivers layers of pear, apple, and citrus that first caught my attention at ProWein, along with subtle hints of melon, cotton candy sweetness, and refreshing minty notes, all underpinned by that distinctive mineral backbone from Mount Kaikoma's ancient granite-filtered waters.

Off-dry with elegant effervescence and crisp acidity, it finishes clean and satisfying. This versatility makes it perfect as both an aperitif and a food sake—exactly what the brewery intended for Japanese cuisine pairings.

Using Hitogokochi and Asahinoyume rice varieties, the process involves primary fermentation in vats followed by secondary fermentation in bottle—unfiltered and with no dosage, just like traditional champagne method.

The brewery's positioning is refreshingly honest: "It is different from Champagne; it is not intended for situations where it is drunk on its own," but rather designed "as a toast to Japanese food and sushi restaurants." It's spreading across Japan as a middle-priced household option, proving that innovation doesn't always mean luxury pricing.

The Living Highway

Today, when you visit Yamanashi, you're not just tasting sake—you're experiencing layers of cultural history, Mt. Fuji, and even some of the finest wines in Japan. The same water that flows through the brewery once sustained samurai processions. The same mountain views that inspired Emperor Meiji continue to inspire modern brewers. The highway that once connected Edo to the provinces now connects us to a deeper understanding of Japanese culture.

Walking through Yamanashi today, you're literally tracing the footsteps of samurai, tasting water that sustained imperial visits, and experiencing what happens when 300 years of tradition meets fearless innovation.

Every sip of Yamano Kasumi connects you to this incredible timeline—from Edo-period highways to UNESCO-protected waters to a modern brewery that's quietly changing how the world thinks about sake.

Next time you're planning a trip to see Mount Fuji? Skip the touristy spots and spend a day in Yamanashi instead. Trust me on this one.

Sake Atlas (1/47): 山梨県 | 富士山麓、侍街道を辿って

ひとつの地域とその酒を掘り下げる - 七賢300年の伝統がスパークリング日本酒革新と出会う場所

📍この記事の対象読者

この記事は、テロワールとは土壌や気候だけでなく、グラスの中の酒を形作る物語、伝統、そして人とのつながりそのものだと考える日本酒愛好家と文化愛好家のためのもの。

富士山の麓、江戸時代に侍の行列が行き交った街道があり、花崗岩を通って何千年もの間湧き続けている山の泉がある場所に、日本で最も興味深い日本酒を静かに醸し続ける県がある。山梨県は日本第13位の日本酒生産地域だが、その文化的意義において、その順位をはるかに超える価値を持っている。

東京から2時間の隠れた宝石

山梨県は、世界的に有名な富士山を含む標高3,000メートル級の山々に囲まれている。これらの山々が海からの風を遮るため、年間を通じて雨や雪が比較的少なく、日本トップクラスの日照時間がある。この独特な地形が、地元の人々が「天然の水がめ」と呼ぶものを作り出している。山に降った雨や雪が周囲の森に潤いを与え、最終的に地下水となって県の中央部である甲府盆地に流れ込むのである。

車や電車で約2時間という立地にある山梨県は、東京からのアクセスが良く、本格的な日本文化を求める人にとって最も魅力的な日本酒とワインの巡礼地のひとつとなっている。この県の戦略的な立地は、富士山の象徴的な山頂だけでなく、その谷間に刻まれた生きた歴史に惹かれる訪問者を引き寄せている。

山梨県を特別にしているのは、その二重のアイデンティティである。長野県、山形県と並んで、日本酒とワインの両方で「地理的表示」(GI)の指定を受けている3つの県のひとつなのである。この稀有な区別は、テロワールとそれを扱う職人の両方の卓越した品質を物語っている。

偉大なる侍街道:甲州街道と移動の文化

山梨の日本酒文化の物語は、その中心を貫く街道を理解することなしには語れない。江戸時代(1603-1868年)、列島には五街道と呼ばれる5つの主要な道路があった。これらの道路はすべて江戸(現在の東京)の日本橋を起点としていた:京都に向かう東海道と中山道、甲斐国(現在の山梨県)に向かう甲州街道、陸奥国に向かう奥州街道、そして日光に向かう日光街道である。

より有名な東海道とは異なり、江戸時代の甲州街道は軍事的に重要な脱出ルートと考えられていた。限られた大名(領主)のみがその使用を許され、ほとんどは中山道という長い道のりを取らざるを得なかった。東海道では年間約150の参勤交代の行列が通ったのに対し、甲州街道を使ったのは年間わずか3件であった。

参勤交代の儀式:文化的エンジン

参勤交代制度は政治的統制以上のものであった。それは日本を変革した文化現象だったのである。文字通り「交替で参上する」という意味の参勤交代制度は、徳川家康(徳川幕府の創設者)が国の完全な統制を確立した1615年に始まったとされる。1618年頃から、江戸で1年、領地で1年という交替パターンが参勤交代の標準となった。

壮大な軍事パレードにより、街道沿いの45の宿場町は、旅人が物語、商品、伝統を共有する文化交流ポイントのネットワークを形成した。甲州街道は特に、徳川家康が攻撃を受けた場合の江戸脱出ルートを確保するために計画された。彼は必要時に助けと保護を提供するため、新宿に100人の特別武装警備隊を住まわせていたのである。

七賢:伝統と革新が出会う場所

この歴史的文脈が、醸造所の立地を深く意味あるものにしている。七賢は山梨銘醸株式会社のブランド名で、1750年に歴史ある甲州街道沿いに設立された醸造所で、現在は山梨県北杜市にある。

北杜市は純粋な水源で知られ、数多くの大手企業がミネラルウォーター工場を設立しており、日本一のミネラルウォーター生産地となっている。2014年、甲斐駒ヶ岳を含む南アルプス国立公園が、ユネスコエコパーク(ユネスコ生物圏保存地域)に選定され、世界クラスの水を持つ山として認定された。

1750年の創業以来300年間、この醸造所は南アルプスの最高峰のひとつである甲斐駒ヶ岳の清らかな水を反映した滑らかな味わいの日本酒を造り続けている。しかし、この醸造所を本当に魅力的にしているのは、何世紀もの伝統と最先端の革新を橋渡しする方法なのである。

デュカス・コネクションと世界的認知

七賢の現代的な物語で最も興味深い側面は、七賢とデュカス・パリによる世界7都市ツアーである。フランスの巨匠アラン・デュカスは、彼のすべてのレストランのメニューに七賢の製品を載せており、フランス料理芸術と日本の醸造技術の深遠な文化交流を表している。

山梨銘醸株式会社の第12代、第13代当主(父と息子)である北原兵庫(会長)とその息子北原対馬(社長)は、その本質を薄めることなく、古くからの慣行を妥協することなく、物語を次のレベルに押し上げることを決意している。醸造所は年平均87万本(720ml換算)の日本酒を生産し、そのうち10パーセントが輸出されている。

山の霞:スパークリング日本酒の詩情

七賢は2015年に初のスパークリング日本酒「山の霞」をリリースした。この名前自体が純粋な詩情である。山の霞は「山の霧」を意味し、南アルプスの峰々を漂う雲の幻想的な質感を呼び起こす。

シャンパーニュ製法革命

「山梨のワイン研究所に行って、スパークリングワインの作り方を研究した」と、スパークリング日本酒のパイオニアのひとりである七賢の北原対馬氏は言う。「ボトル内での二次発酵でどのようにCO2を生成するかを見て」、それを日本酒醸造に適応させる作業に取り掛かったと彼は説明する。

この革新は技術的進歩以上のものを表している。それは何世紀もの伝統に適用された日本の改善(カイゼン)の概念、継続的改善を体現している。2015年にリリースされた七賢の山の霞は、シャンパーニュと同様にボトル内で二次発酵を行う最初のスパークリング日本酒となった。

私の初体験

「正直、最初は懐疑的だった。日本酒のスパークリング?シャンパーニュの二番煎じじゃないのか」と。でも、ドイツのデュッセルドルフで開催されたプロヴァインのブースで、「これはシャンパーニュになろうとしているのではなく、独自のエレガンスを体現しようとしている」と思った。泡は繊細で、ほとんど絹のようであった。そして梨とりんごの層が現れ、後に1000万年前の花崗岩濾過から来ると知ったミネラルの骨格があった。

造り方とテイスティングノート

山の霞は丁寧なボトル内発酵によってこの複雑さを実現している。二次発酵からの天然の泡が、きめ細かく持続する泡立ちを持つ中辛口のスパークリング日本酒を生み出す。わずかに濁りのある絹のような質感が、プロヴァインで私が最初に気づいた梨、りんご、柑橘の層を運び、微かなメロン、綿菓子のような甘さ、爽やかなミントの香りを併せ持ち、甲斐駒ヶ岳の古い花崗岩で濾過された水からの独特なミネラルの骨格がすべてを支えている。 少し残糖が残る味わいで上品な発泡と爽やかな酸味があり、すっきりとした満足感のある後味が続く。この汎用性が、食前酒としても食中酒としても完璧な理由だ—まさに醸造所が日本料理との組み合わせを意図したとおりである。

製造過程はタンクでの一次発酵の後、伝統的なシャンパーニュ製法と同様にボトル内での二次発酵を含む。無濾過、ドサージュなしである。

醸造所の位置づけは率直で誠実である:「シャンパーニュとは異なる。それだけで飲まれる場面を意図したものではない」が、むしろ「日本料理や寿司レストランでの乾杯」のためにデザインされている。これは中価格帯の家庭消費として日本全国に広がっており、革新が必ずしも高級価格を意味しないことを証明している。

生きている街道

現在、山梨を訪れるとき、あなたは単に日本酒を味わうためだけではない。文化史の層、富士山、そして日本最高級のワインも体験できる。醸造所を流れる同じ水が、かつて侍の行列を支え、明治天皇にインスピレーションを与えた同じ山の眺めが、現代の醸造家たちを今も鼓舞し続けている。かつて江戸と諸国を結んだ街道が、今は私たちを日本文化のより深い理解へと繋いでいる。

今日山梨を歩くとき、あなたは文字通り侍の足跡を辿り、皇室の訪問を支えた水を味わい、300年の伝統が恐れを知らない革新と出会うときに何が起こるかを体験しているのである。

山の霞の一口一口が、この信じられない時系列とあなたを繋いでいる。江戸時代の街道からユネスコ保護水域、そして世界の日本酒に対する考え方を静かに変えている現代の醸造所までである。

次に富士山を見に行く計画を立てるときは?観光地は飛ばして、代わりに山梨で一日過ごしてほしい。間違いなく面白いと思う。

「世界を組み合わせる:ワイン、日本酒、その他」をお読みいただき、ありがとうございます!私の仕事を楽しんでいただけたら、いいね、コメント、重ね読み、購読でサポートしていただけます。