Sake Interview #5: Gensaka Sake Brewing

From Rice Field to Bottle: Japan's Domain Revolutionary

🇯🇵 日本語版は記事の下部にあります / Japanese version available below

This interview with Shimpei Gensaka, 7th generation brewer at Gensaka Sake Brewing in Mie Prefecture, explores how one historic brewery is revolutionizing sake through rice cultivation, environmental stewardship, and a 200-year vision for sustainable rural communities.

📍Who This Is For

Wine enthusiasts curious about sake's terroir expression

Anyone interested in sustainable agriculture and brewing

Sake lovers seeking producers with domain-style production

Those who appreciate beverages that tell a story of place and purpose

I'm Kazumi, a DipWSET and educator based in Amsterdam. With a background in wine and sake, I translate sake through a wine-savvy lens.

When a Wine Lover Finds Her Sake

My sake preferences transformed completely after immersing myself in wine. Five years ago in Japan, I enjoyed aromatic, fruity junmai daiginjo with pristine clarity and subtle sweetness. Beautiful sake, certainly—but today, my heart belongs to a different style entirely.

I seek sake without residual sugar, with pronounced acidity and umami, impressive texture and finish, speaking through taste rather than aroma. These are the exact elements I chase in wine. KINO was precisely that sake—one that resonated deeply with my wine-loving soul.

After discovering KINO at Amsterdam's Utage Sake Bar, I was thrilled to interview Shimpei Gensaka, 7th generation of Gensaka Sake Brewing. What followed exceeded all expectations. This wasn't just about brewing—it was about living with nature, community, and sustaining an ecosystem for centuries. His quiet determination drew me in.

1805: When Heritage Embraces Innovation

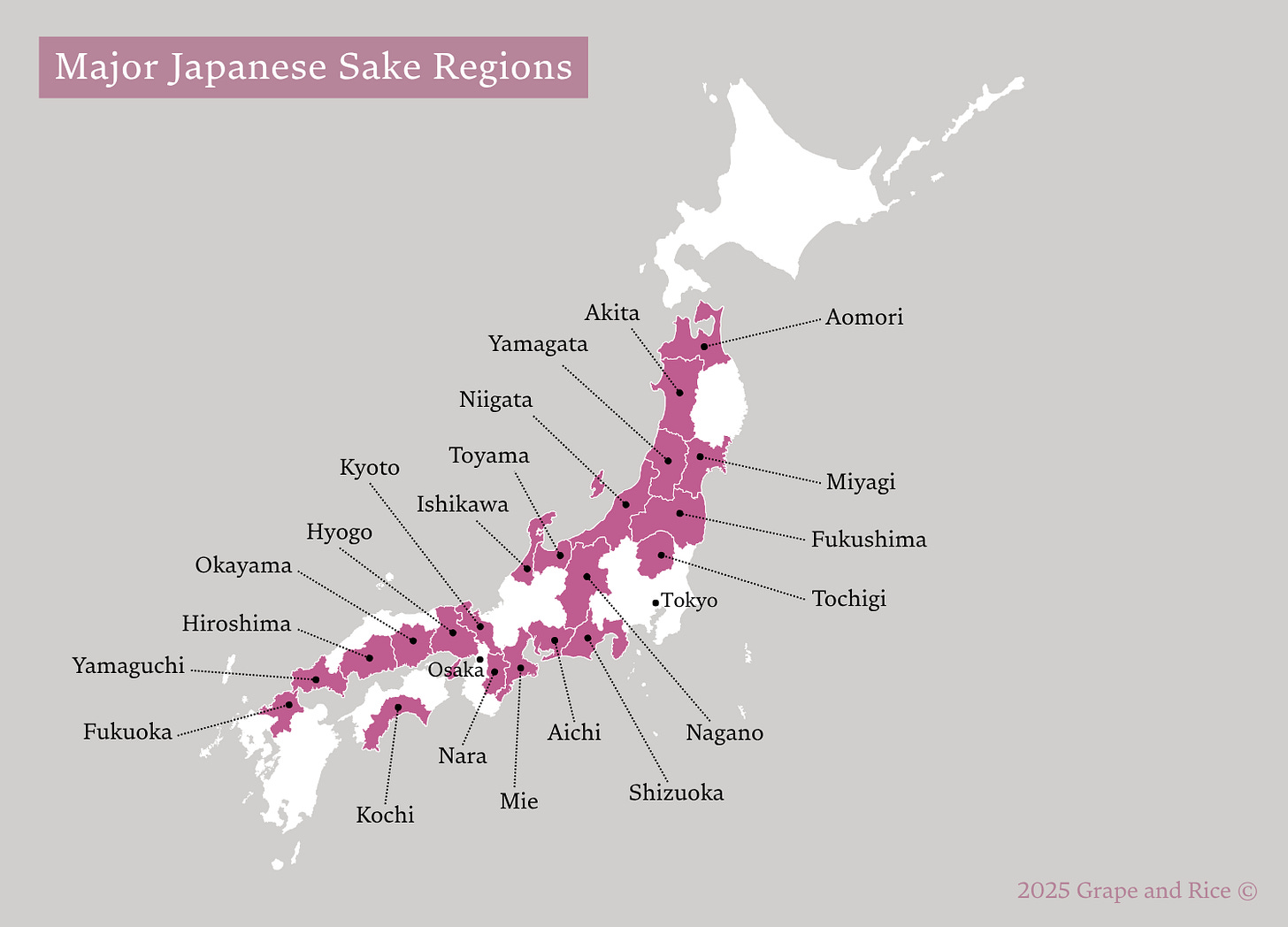

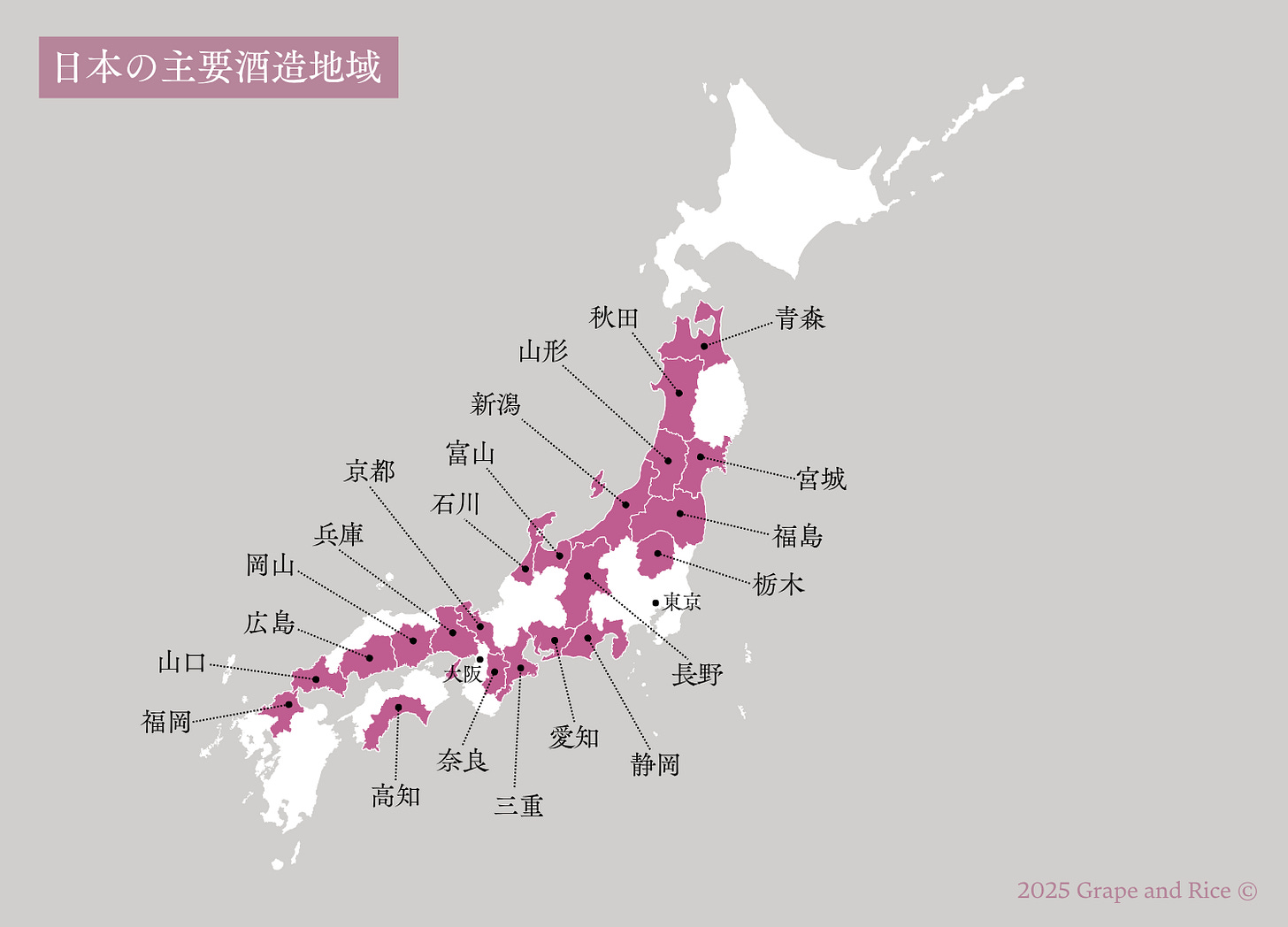

Gensaka Sake Brewing was founded in 1805 in Yanagihara, Odai-cho, Mie Prefecture. Located about two hours from Osaka and 90 minutes from Nagoya, Mie is home to Japan's most sacred site, Ise Shrine. Furthermore, in 2020, Mie became the first prefecture to receive Geographic Indication (GI) status for sake, "GI Mie," recognized for exceptional water, rice, and brewing expertise.

Their flagship brand "Sakaya Hachibei" bears the name of founder Gensaka Hachibei. Shimpei represents the seventh generation of this historic brewery.

The Gensaka’s real turning point came 40 years ago when Shimpei's father, Shin Gensaka, made an unprecedented decision for a sake brewery: start growing their own rice. This revolutionary challenge began from scratch—massive investments in agricultural machinery, countless trials and errors, ultimately leading to the revival of Mie's extinct native variety, Isenishiki.

Why Domain-Style Sake Breweries Remain Rare

While domain-style production (controlling everything from raw materials to brewing) is common in particularly fine wine, it remains extremely rare in sake. Of Japan's roughly 1,300 breweries, only about 50 operate as domains.

Shimpei explains clearly: "With wine, harvested grapes need immediate processing to maintain their freshness. Then viticulture and winemaking tend to be established close by. Rice, however, can be stored and transported due to its dry nature, so agriculture and brewing could remain geographically separated. Historical factors also played a major role. Before modernization, farmers had to deliver rice as tax to feudal lords, preventing free use for sake production."

Even today, barriers to become domain-style remain high: the JA (agricultural cooperative) control the distribution system of rice including its price and connecting demand and supply, landowners' reluctance to sell ancestral property, and complex agricultural rights. Gensaka succeeded partly because they already held agricultural rights as landowners. Still, the journey from agricultural beginners to reviving an extinct rice variety required extraordinary effort.

The Birth of KINO: A Mission to Protect Rice Fields

In 2020, Gensaka launched their new brand "KINO," using 100% estate-grown rice. KINO (帰農) means "returning to agriculture" or "going back to farming" in Japanese. This shows their agricultural commitment.

Here is the story behind.

After returning from Tokyo in 2010, Shimpei spent two years farming and brewing before a realization struck. "Initially, I thought we grew rice for sake production. Then one day I understood: Japan built its society on agriculture, specifically rice cultivation. We make sake because we're an alcohol producer in a country full of rice fields."

The 2011 earthquake was another turning point. The push for renewable energy transformed rural landscapes. "About 30% of our village's farmland in Yanagihara converted to solar panels," Shimpei recalls. This rapid transformation made him realize agriculture itself was in crisis.

"If we want to preserve this brewery's work for 200 years into the future, we must first protect the rice fields."

Since they were already farming, why not deepen their commitment? Instead of common varieties like Yamada Nishiki and Omachi, Gensaka revived their region's native Isenishiki. To value rice, they created KINO as a distinct brand from their flagship Sakaya Hachibei.

Shimpei had another motivation. The sake industry typically values low polishing ratios. Junmai daiginjo requires polishing below 50% in the regulation. However, sake that won the National New Sake Competition are normally made with rice polished 35% or less, and rare bottles polished to single digits are sold on premium prices.

But Shimpei emphasizes: "Polishing competitions are not related to rice quality. Sake production starts with rice cultivation. I want people to see the rice growing stage."

This philosophy of concentrating value in the rice fields themselves embodies Gensaka's essential philosophy.

Understanding KINO's Character: The Personality of Isenishiki

To understand KINO's taste, we must first know Isenishiki rice.

Yamada Nishiki, the king of sake rice, is often compared to Chardonnay—neutral on its own, but excellent at expressing terroir and brewing methods. Compared to this neutral Yamada Nishiki or the full-bodied Omachi, Shimpei describes Isenishiki as "extremely delicate, clear, with a long finish."

Isenishiki's distinctive aroma stands out. "Like crushing grass growing around rice paddies, or cutting them with a mower—that fresh, moist, grassy green scent." After a year of aging, "the herbal or herbaceous notes gradually transform into straw."

"Fresh-pressed sake shows herbal character, but with time and maturation, even further chocolate and coffee nuances emerge. Isenishiki is a rice with aging potential." His words reveal deep understanding of this rice. To preserve its delicate aromatics, they deliberately avoid aromatic yeasts.

The taste profile features high acidity and complexity from kimoto brewing. "High acidity improves balance, allowing us to elevate bitterness, umami, and other elements. It enables deeper, more layered flavors."

Alcohol sits at a relatively high 16%. The reason is clear: "I really hate residual sugar. That grainy feeling when sugar coats your tongue after drinking. I want to complete fermentation without residual sugar." Perhaps the preference of a wine enthusiast.

Rice polishing was 65% for the 2023 vintage, but varies from 65% to 80% depending on the year. They adjust based on each year's rice quality. The target flavor profile serves as the blueprint; polishing ratio is merely one element.

When Organic Creates Another Dimension

KINO actually comes in two versions: KINO 1 (organic farming) and KINO 2 (conventional). This difference goes beyond farming methods, creating decisive flavor distinctions.

Simply put, organic rice produces more complex, profound flavors with unpredictable elements. "The liquid has higher density, pressure, more body," Shimpei explains.

Even "sweetness" isn't simply sweet. "It's bittersweet, sweet-sour—sweetness coexisting with other flavors." He describes this difference as "emotional impact value as a liquid."

However, annual production of organic farming is lower than that of conventional: roughly 7,000 bottles of KINO 2 versus just 1,000 of KINO 1. Labor intensity and yield instability prevent expansion. Climate change poses an even greater threat. "Change happens too fast—we don't know if rice itself can adapt."

The 2024 vintage produced no KINO 1—everything went into KINO 2. "Pursuing organic might be heading toward self-destruction," he admits, revealing harsh realities. They'll spend the coming years observing climate patterns while improving agricultural techniques before reconsidering further organic transition.

Water: The Ultimate Expression of Terroir

Sake is 80% water. Gensaka maintains strong dedication to this crucial element.

"If we define wine as fermenting flavorful liquid, then sake dissolves rice flavor into flavorless water," Shimpei's expression perfectly captures water's essential role in sake.

Gensaka's brewing water is ultra-soft. WHO standards classify anything under 60mg as soft, meaning 1.8 represents astonishing softness. "We get abundant rainfall, creating rich groundwater reserves with fast flow. Water spends very little time underground, resulting in water with not much mineral."

Japan's abundant clean freshwater serves both brewing and rice cultivation naturally. Globally, this represents privileged conditions. "To preserve sake brewing 100 or 200 years into the future, we need to value and protect water," Shimpei emphasizes.

This philosophy inspired another brand, "Kataru Hotaru," a special sake produced only in years when fireflies appear. Fireflies require pristine water—their presence proves water quality. Additionally, Gensaka donates 15% of sales to Odai-cho's environmental protection program, contributing to watershed conservation.

With Isenishiki's delicate character, natural cultivation challenges, and blessed ultra-soft water—let's see how these elements come together in KINO's taste.

KINO 2 Tasting Note: Power Within Delicacy

KINO 2 presents a pale straw color with slight viscosity.

The nose shows medium intensity but impressive complexity. A hint of herbaceous notes of grass and dill with hay nuances. Subtle steamed rice aromas, toasted cereal grains with pleasant nuttiness. Hints of nutmeg spice, lactic notes, subtle chocolate and nut impressions.

On the palate, it's dry yet the higher acidity from kimoto brewing contributes its balance. Rich umami, velvet-like texture, pleasant bitterness adding accent, counterbalanced with the refreshing acidity. The 16% alcohol never overwhelming, full-bodied without weight.

Smooth, gentle entry reveals firm body underneath. Acid and umami achieve beautiful harmony, with Isenishiki's characteristic long finish inviting another sip.

Food Pairing Paradise

"I recommend room temperature, 20-25°C," Shimpei begins discussing food pairings enthusiastically.

"Preferably cooked items—not sashimi but simmered or grilled fish." Dishes with bold miso or soy sauce preparations pair exceptionally well.

"Chinese cuisine matches incredibly well—sweet vinegar, black vinegar, sweet and sour pork, really delicious. Tomato-based dishes, lu rou fan—umami-rich preparations bring out KINO's true character."

While Shimpei personally doesn't favor cheese pairings with sake, Europe's diverse cheese selection offers exciting pairing adventures to explore. Do experiment with various dishes, especially warm preparations, to discover your favorites.

Epilogue: The Dream of Rebuilding Rural Communities

2024 proved challenging for Gensaka. "Climatic condition is tough and we couldn't make organic farmed rice. That's vintage 2024." On the bright side, KINO 2 contains significant amounts of organic rice from KINO 1.

Climate change impacts are severe. In 2025, average temperatures exceeded 35°C, with peaks approaching 42°C. Agricultural work has become extreme. "Five years ago, we could work continuously for an hour in the fields. Now 30 minutes is the limit. Beyond that, I genuinely feel my life is in danger."

Yet Shimpei's vision remains firmly fixed on the future. Responding to climate change, "I want to graduate from fossil fuels," he states. He aims for wood-fired rice steaming, limiting brewing to winter months to away from cooling system, pursuing more natural production cycles. "My ultimate big dream is reforming entire rural communities. Including forest management—creating circular regional systems."

KINO represents far more than just a beverage. It embodies Gensaka's philosophy: looking 200 years ahead, living with nature, protecting regions, passing on culture.

Gazing at KINO glowing quietly in my glass, I realize: this is sake's new narrative. Within flavors that capture wine lovers' hearts lives one man's passion for protecting Japan's rural future.

Where to Find KINO in Netherlands

In the Netherlands, KINO is imported by Otemba Sake and available at:

Utage Sake Bar (Amsterdam)

Select restaurants and shops throughout the Netherlands

For more information: Otemba Sake

Acknowledgments

Many thanks to Shimpei Gensaka of Gensaka Sake Brewing for this wonderful interview opportunity, and to Yuri Goto of Otemba Sake for making this connection possible. Thanks also to Ian Segal for the beautiful photography.

Picture credit: Ian Segal

Did you enjoy this interview? Subscribe to Grape & Rice for more stories about sake breweries pushing boundaries and the people behind them. Each month, I bring you in-depth interviews and insights from my unique perspective as a wine and sake educator in Europe.

農村の未来を醸す:元坂酒造が紡ぐKINOの物語

200年先を見据えた酒造り―7代目・元坂新平氏が語る、テロワールと循環型社会への挑戦

はじめに

アムステルダム在住の日本酒・ワインエデュケーター、上條和美です。オランダを拠点に、教育活動やワイン・日本酒についての執筆を通じて、両者の魅力を伝える活動をしています。このインタビューシリーズでは、革新的な日本酒造りに挑む蔵元の方々の声を、海外の皆様にお届けしています。

ワインラバーが出会った、心に刺さる日本酒

ワインにどっぷり浸かってから、私の日本酒の好みは大きく変わった。5年前、日本にいた頃よく飲んでいた、香り高く、フルーティで洗練された透明感のある少し甘めの純米大吟醸酒。それらは確かに美しいお酒だったが、今の私の心を掴むのは違うタイプの日本酒だ。

残糖感がなく、酸味と旨味がしっかりとあり、テクスチャーと余韻が印象的で、香りよりも味わいで語りかけてくる日本酒。それは、私がワインに求める要素と同じだ。KINOはまさに、そんなワインラバーの心に深く刺さる日本酒だった。

アムステルダムの居酒屋Utage Sake Barで出会ったKINOに感動し、実現した元坂酒造の7代目、元坂新平氏へのインタビューは、私の想像をはるかに超えるものだった。単なる酒造りの話ではない。自然との共生、社会への還元、そして日本酒を通じたエコシステムを何百年も続けていくという壮大なビジョン。その穏やかだけれども意思の強い語りに、私は完全に引き込まれた。

1805年創業、変革を恐れない老舗の挑戦

元坂酒造は1805年に、三重県大台町柳原で創業した。三重県は大阪から約2時間、名古屋から約1.5時間の距離にあり、日本最高の聖地・伊勢神宮を擁する地である。2020年には日本酒として初めて都道府県単位でGI(地理的表示)認定を受けた「GI三重」の産地でもあり、良質な水と米、そして高い醸造技術で知られている。

代表銘柄「酒屋八兵衛」は、創業者・元坂八兵衛の名を冠している。新平氏は、この歴史ある酒蔵の7代目後継者だ。

しかし、元坂酒造の真の転機は40年前に訪れた。新平氏の父、元坂新氏が、酒蔵としては極めて珍しい決断を下したのだ。自ら米作りを始めるという、当時としては革新的な挑戦だった。

ゼロから始めた米作りは、農業機械への大規模な投資と、数々の試行錯誤を経て、ついには絶滅していた三重の在来品種「伊勢錦」の復活栽培にまで至ったそうだ。

なぜ日本酒にドメーヌ型が少ないのか

ワインの世界では当たり前のドメーヌ型(原料栽培から醸造まで一貫して行う)が、日本酒では極端に少ない。全国約1,300の酒蔵のうち、ドメーヌ型は大小合わせても50蔵程度だという。

新平氏はその理由を明快に説明してくれた。「ワインの場合は採れたブドウが水分を多く含み、鮮度が重要です。収穫地から離れた場所で加工すると品質が落ちてしまうため、ブドウ栽培とワイン醸造は必然的に密接な関係にあります。一方、日本酒の原料である米は乾燥した状態で保存・運搬が可能なので、農業と醸造が地理的に離れていても問題ありませんでした」

歴史的背景も大きく影響している。日本では近代化以前、農民が作った米は年貢として領主に納める必要があり、米を自由に酒造りに使うことができなかった。

現代においても、農協(JA)による米の流通システムの存在、土地への強い愛着から農地を手放しにくい現状、複雑な農業権など、新規参入への障壁は依然として高い。元坂酒造が成功できたのは、元々地主として農業権を持っていたという利点があった。とはいえ、農業未経験から始めて幻の米を復活させるまでの道のりは、並大抵の努力ではなかったはずだ。

「KINO」誕生―田んぼを守るという使命

2020年、元坂酒造は新ブランド「KINO」を立ち上げた。日本語で「農業に帰る」「農業に戻る」という意味の「帰農」。自社栽培米100%使用という、元坂酒造の農業への取り組みを象徴するブランドだ。

その背景には、新平氏自身の意識の変化があった。新平氏が2010年に蔵に戻り、農業と酒造りに参加するようになってから2年ほど経った頃のことだ。「最初は酒造りのための米作りだと考えていました。しかし、ある日気づいたんです。日本は農業、つまり稲作を社会基盤の中心として出来上がった国。田んぼがたくさんある国のアルコールメーカーだから日本酒を作っているのだと」

この気づきと時を同じくして、2011年の東日本大震災後、自然エネルギーを求める動きから、地域に劇的な変化が起きていた。「柳原という村の農地の、大体3割ぐらいがソーラーパネルに変わったんです」新平氏の言葉には、危機感がにじむ。

「200年先までこの酒蔵の仕事を守っていこうと思ったら、まず田んぼを守らなきゃまずいんじゃないかって思ったんです」

そこで元坂酒造では、力を入れるのであれば、どこでも作られている米ではなく、この地域でしかできないことをやりたいと考え、在来品種の「伊勢錦」を復刻栽培することにした。そして、その米の価値を最大限に表現する日本酒を作るため、看板商品「酒屋八兵衛」とは異なる新ブランド「KINO」を立ち上げたのだ。

また、新平氏には別な思いもあった。日本酒の世界では、「低い精米歩合」に価値が置かれがちだ。純米大吟醸は規定上50%以下まで磨くことが求められる。しかし、全国新酒鑑評会ではさらに低い35%まで磨いた米でなければ賞を取れないとも言われるし、極限の一桁台まで磨いたレアな日本酒が高値で取引されることもある。

しかし新平氏は、「精米歩合の競争に米の品質は出てこない。でも、酒造りは米作りから始まっています。酒蔵の外の世界、つまり米作りも見てほしいんです」と強調する。そして、できるだけ田んぼに価値が集まるような酒造りをしていくという想いに至ったという。この言葉に、元坂酒造の本質的な哲学が込められている。

KINOの味わいを紐解く―伊勢錦が織りなす個性

KINOの味わいを理解するには、まず伊勢錦という米の個性を知る必要がある。

酒米の王様と呼ばれる山田錦は、しばしばシャルドネに例えられる。それ自体の個性は強くないが、テロワールや醸造方法によって全く異なる表情を見せる素直な品種だ。このニュートラルな山田錦や、ボディのある雄町と比較して、新平氏は「伊勢錦は非常に繊細、クリアで余韻が長いんです」と説明する。

伊勢錦で特に際立つのは、その独特な香りだ。「田んぼの周りに生えている緑の雑草を踏みつぶしたりとか、草刈り機で刈り払ったような、ちょっと潤いのある雑草のグリーンな香りがします」。これが1年以上の熟成を経ると、「ハーブがだんだん藁に変わってきている」という変化を見せる。

「搾りたてのハーブ感は、時間をかけると、熟成によりチョコレートやコーヒーのようなニュアンスが出てきます。伊勢錦は長期熟成向けの米なんです」新平氏の言葉には、この米への深い理解が滲む。その繊細な香りを生かすため、香りの強い酵母はあえて使わないという。

味わいは生酛造りによる高い酸と複雑性が特徴だ。「酸が高いとバランスが良くなり、苦味や旨味など他の要素も高めることができます。より深みのある味わいを作ることが可能になるんです」

アルコール度数はやや高めの16度。その理由は明確だ。「私は残糖感が大嫌いなんです。酒を飲んだ時に舌が糖分でざらつく感じが苦手で」。残糖感を残さず完全にアルコール発酵させるため、この度数に落ち着くという。ワイン愛好家でもある新平氏ならではのこだわりかもしれないと、ふと感じた。

精米歩合は2023ヴィンテージで65%だが、年によって65%から80%まで変動する。毎年の米の出来を見て調整するのだ。目指す味わいが設計図としてあり、精米歩合はあくまでその要素の一つに過ぎない。

オーガニックが生む、もう一つの次元

米作りにこだわるKINOには、実はKINO 1(自然栽培)とKINO 2(慣行栽培)の2種類がある。この違いは、単なる栽培方法の差を超え、味わいに決定的な差をもたらすという。

端的に言えば、オーガニックの方が複雑で深みがあり、予測できない要素を含んでいる。「液体の密度、圧力が高く、厚みがあるんです」と新平氏は表現する。

例えば「甘み」一つをとっても、単に甘いだけではない。「苦甘い、甘酸っぱい、というように甘みに他の味わいが共存している印象です」新平氏は、その違いを「液体としての感動値」という独特な言葉で表現する。

しかし、年間生産量はKINO 2が約7,000本に対し、KINO 1はわずか1,000本。労働量の多さと生産量の不安定さが、増産を困難にしている。さらに深刻なのは気候変動だ。「変化のスピードが速すぎて、米自体が対応できるのかどうかもわからないんです」

2024ヴィンテージは、ついにKINO 1の生産ができず、全てKINO 2として出荷せざるを得なかった。「オーガニックをやり通すというのは、もしかしたら自滅に向かっていく可能性もあるんじゃないか」という言葉に、現実の厳しさが表れている。今後数年は気候変動の様子を見定めながら、農業技術を高めた上でオーガニックへの移行を検討するという。

水が語る、究極のテロワール

日本酒の80%は水でできている。元坂酒造では、この水への強いこだわりを持っている。

「ワインっていうのは味のある液体を発酵させていく飲み物だと定義したときに、日本酒って味のない水に米の味を溶かしていく飲み物なんですよ」新平氏のこの表現は、日本酒における水の重要性を端的に表している。

元坂酒造の仕込み水は、硬度約1.8という超軟水だ。WHO基準では60mg未満が軟水とされるが、1.8という数値は驚異的な軟らかさを示している。「雨が多い地域なので、地下水の涵養量が非常に豊富で、かつ流れも速い。そのため水が地面の中にとどまっている時間が非常に短いんです」

日本では清らかな淡水が豊富なため、酒造りだけでなく米作り(水田)にも当たり前のように使われている。しかし世界的に見れば、これは恵まれた環境だ。「100年先、200年先にも酒造りを残すとすると、水に価値をつけて守る方向に動く必要があります」と新平氏は強調する。

この思いを形にしたのが、「語蛍(KATARU HOTARU)」という特別な日本酒だ。ホタルは清らかな水にしか生息できない。その年にホタルが確認できた時のみ製造するこの限定酒は、水質の証明でもある。さらに元坂酒造は、売上の15%を大台町の環境保護プログラムに寄付し、水源の保全に貢献している。

伊勢錦の繊細な個性、自然栽培への挑戦、そして超軟水という恵まれた水。これらの要素が織りなすKINOの味わいを、実際にテイスティングしてみよう。

KINO 2の味わい テイスティングノート:繊細さの中の力強さ

KINO 2は、ごく淡い麦わら色を呈し、わずかな粘性が光を受けて輝いている。

香りは中程度の強さながら、その複雑さは印象的だ。青草やディルのようなハーブの香りが、干し草のニュアンスへと変化しつつある。蒸米の香りは穏やかで、その代わりに麦わら、トーストしたシリアルの穀物香が香ばしく漂う。かすかなナツメグのスパイス感、乳酸のニュアンス、そしてほのかなチョコレートやナッツの印象。ミネラル感と土っぽさが全体を引き締める。

口に含むと、ドライな印象ながら、生酛造りによる高めの酸が全体を支える。旨味は豊かで、ベルベットのようなテクスチャーに、心地よい苦味がアクセントを加える。16度のアルコールは決して高すぎず、フルボディながら重さを感じさせない。

なめらかで穏やかな口当たりなのに、しっかりとしたボディを感じる。酸と旨味が見事に調和し、伊勢錦の特徴である長い余韻が、飲み手を次の一口へと誘う。

料理との至福のマリアージュ

「飲み方は常温、20度から25度ぐらいまでがお勧めです」と、新平氏は食事との相性を楽しそうに語り始めた。

「できれば加熱されたもの、つまり刺身じゃなくて煮魚、焼き魚がいいですね」。特に味噌や醤油で調理された濃い味付けの料理との相性は抜群だという。

「中華料理との相性めちゃくちゃ良くて、甘酢とか黒酢とか、酢豚とか、本当に美味しいです。トマトベースの料理、ルーローハンなど、旨味の強い料理との組み合わせは、KINOの真価を引き出します」

乳製品と日本酒の組み合わせは、新平氏自身はあまり好みではないようだが、欧州のチーズの豊富さは、マリアージュにチャレンジする楽しみを広げてくれるはずだ。ぜひ、色々な料理、特に温かい料理と合わせてお気に入りを見つけて欲しい。

エピローグ:農村をリビルドするという夢

2024年は元坂酒造にとって試練の年となった。「とにかく米の品質が悪くて、まともな酒造りができなかった。それが2024ヴィンテージです」というが、裏を返すと慣行栽培のKINO2には、かなり多くのオーガニック栽培KINO1の米が入っているということだ。

気候変動の影響は深刻だ。2025年の今年、全国の平均気温は35度以上となり、最高気温は42度に迫ったという。農作業の環境も過酷を極める。「5年前は1時間連続して農作業ができたんですが、現在は30分が限界です。それ以上続けると、本当に生命の危険を感じます」

しかし、新平氏の目は未来を見据えている。気候変動への対応も鑑み、「化石燃料から卒業したいんです」と語る。薪での蒸米を目指し、醸造期間をさらに冬季限定し、より自然なサイクルでの酒造りを追求したいという。「最終的な大きな夢は、農村全体の改革です。山の管理、つまり林業も含めた循環型の地域づくりを目指しています」

KINOという日本酒は、単なる飲み物ではない。それは、200年先の未来を見据え、自然と共生し、地域を守り、文化を継承していくという、元坂酒造の哲学そのものだ。

グラスの中で静かに輝くKINOを見つめながら、私は思う。これこそが、日本酒の新しい物語なのだと。ワインラバーの心を掴んで離さないその味わいの奥に、日本の農村の未来を守ろうとする、一人の醸造家の情熱が息づいている。

今回の素敵なインタビューの機会をくださった元坂酒造の元坂新平さん、そしてこの出会いを繋いでくれたOtemba Sakeの後藤勇理さん、本当にありがとうございました。美しい写真を提供してくださったIan Segalさんにも感謝です。

元坂酒造のKINOは、オランダではOtemba Sakeを通じて輸入されており、系列のUtage Sake Barをはじめ、厳選されたレストランで楽しめます。

写真提供: Ian Segal

お読みいただき、ありがとうございます!いいね、コメント、重ね読み、購読でサポートしていただけると嬉しいです。