Sake Interview #8: ZAKU — A Mie Brewery's Journey to the World Stage

Redefining Japanese Sake for the World

🇯🇵 日本語版は記事の下部にあります / Japanese version available below

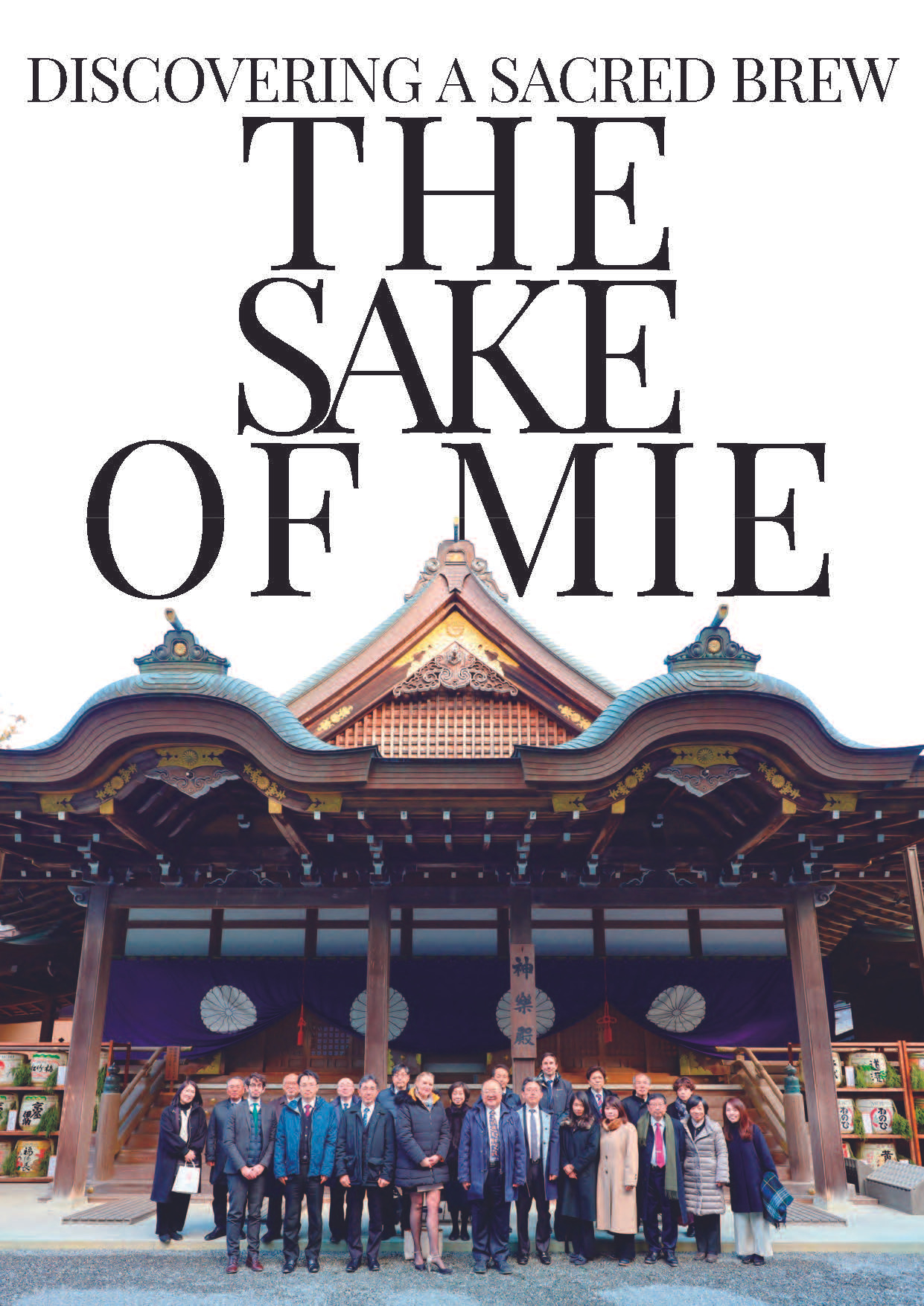

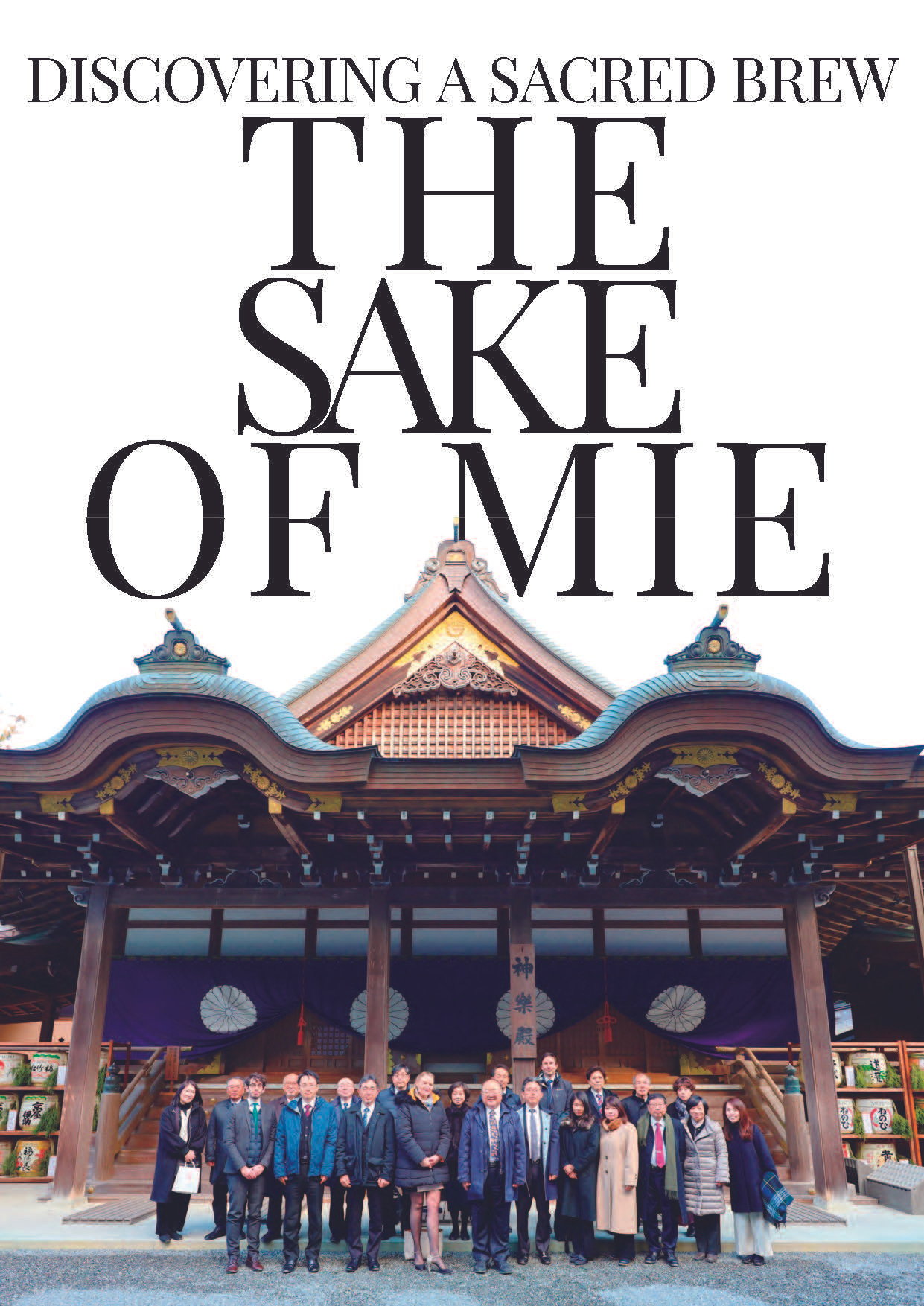

Shimizu Seizaburo Shoten brewery sits in Suzuka City, Mie Prefecture (located between Osaka and Nagoya on Japan’s main island). The brewery opened its doors in 1869, just after Japan ended its isolation period. Today, sixth-generation owner Shinichiro Shimizu runs the business, with master brewer Tomohiro Uchiyama leading sake production. They focus on premium junmai sake (without alcohol addition).

Their flagship brand “ZAKU” gained international attention when world leaders chose it for their dinner at the 2016 G7 Ise-Shima Summit (a major meeting of world economic powers held in Mie). The name “ZAKU” means “to create” in Japanese, representing not just the brewing process but the entire community of makers, sellers, and drinkers. Interestingly, the name sounds like “Zaku” from the anime Mobile Suit Gundam, which led to special collaboration products that attracted anime fans. ZAKU consistently wins awards at international competitions like the International Wine Challenge, earning respect both in Japan and abroad.

I recently tasted ZAKU at a tasting event in Amsterdam. The sake had beautiful aromas but also subtle bitterness and acidity that kept each sip interesting. As I held my glass, I began to understand why ZAKU succeeded so well internationally. Later, when I returned to Japan, I visited their brewery in Suzuka, Mie. Martin, a brewery worker, showed me around. Through his stories and those of other brewers, I discovered what makes ZAKU so special. Let me share what I learned.

The Appeal of Taste: Mie’s Style

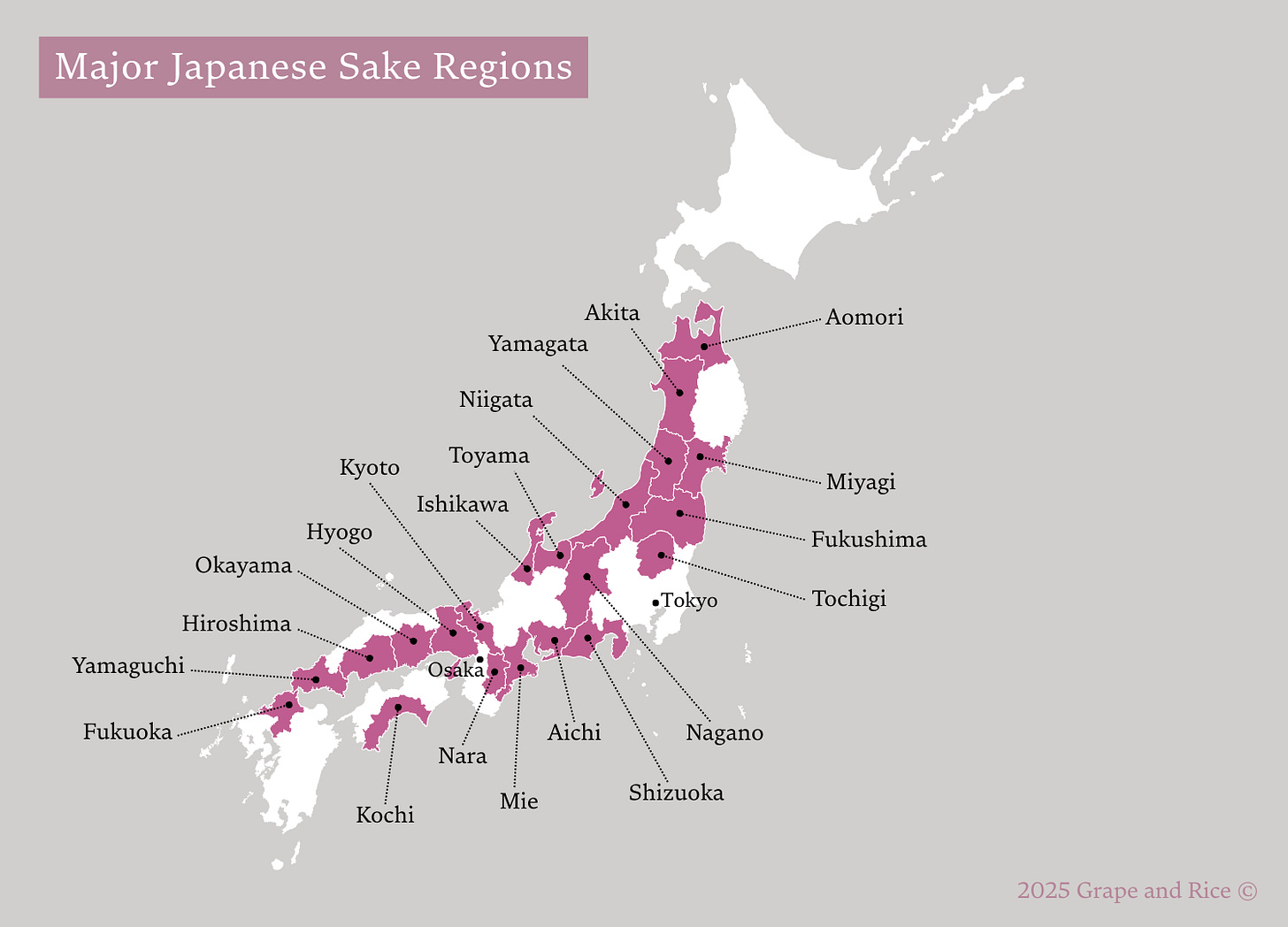

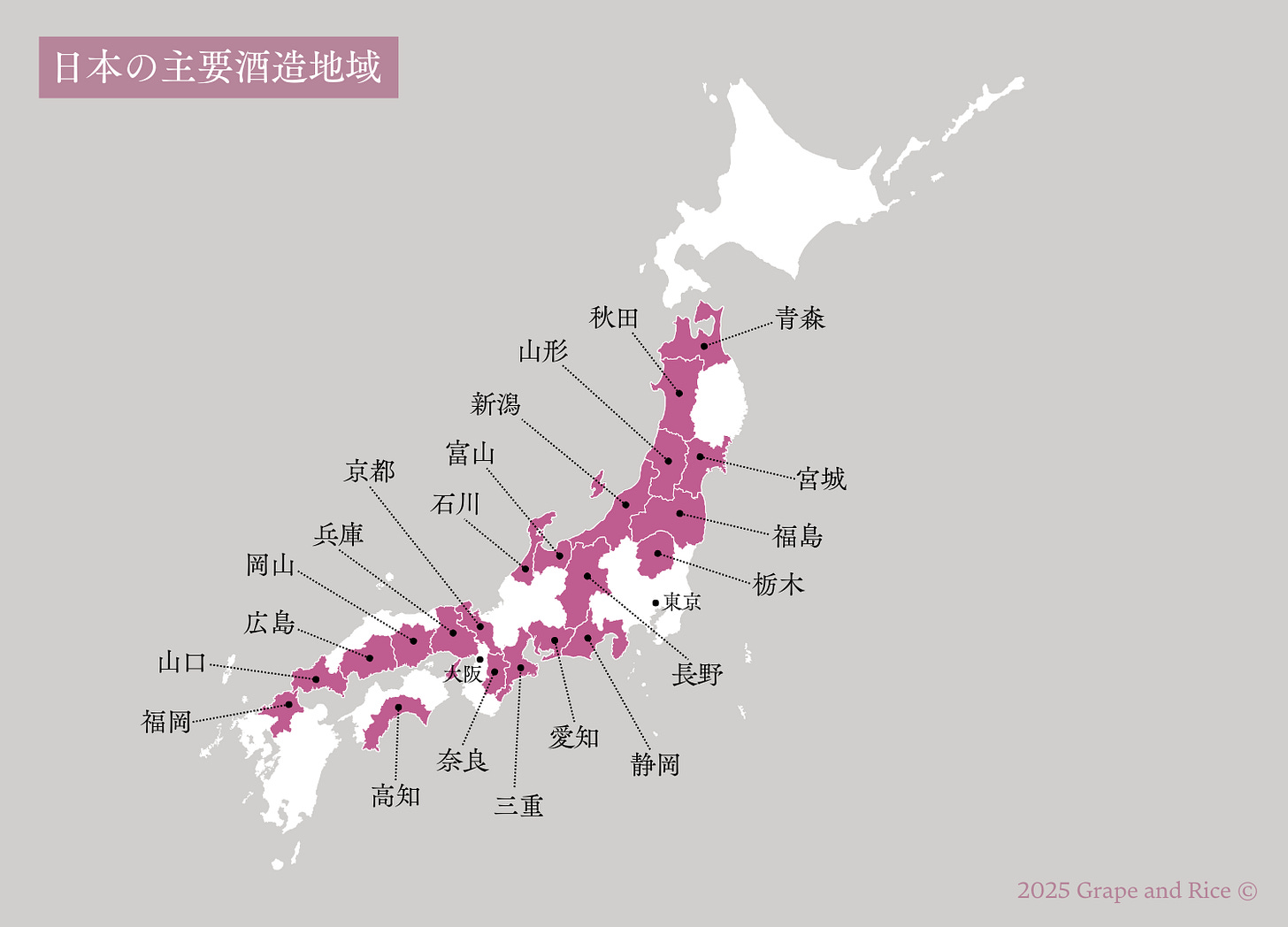

Martin explains that each Japanese prefecture has its own sake style. Fukushima makes sweet and fruity sake. Nagano produces light sake that pairs easily with food. Shizuoka creates slightly sweet sake with gentle acidity. These regional differences come from local water, specific yeasts, and brewing traditions.

So what defines Mie’s style? Martin describes it as “gentle umami (savory taste) with bitterness in the finish that makes you want another sip.” Three standard ZAKU products perfectly show this style.

Gen-no-tomo (meaning “original wisdom”) represents ZAKU’s core style most directly. It smells like juicy Japanese white peaches and green apples. The texture feels smooth and rich, with complex dry flavors that expand in your mouth.

Megumi-no-tomo (meaning “blessed wisdom”) offers melon and Asian pear aromas. It has a clean texture with a touch of residual sweetness that adds softness. The gentle acidity lets the gorgeous aromatics define this off-dry sake.

Ho-no-tomo (meaning “ear of grain wisdom”) brings banana and floral aromas with a light body and subtle bitterness. The fragrant nose draws you in, while the taste settles into a sweetish dry finish, thanks to its relatively high acidity.

Comparing these three: Gen-no-tomo captivates with its fullness, Megumi-no-tomo impresses with its gorgeous character, and Ho-no-tomo attracts with its aroma and higher acidity. Though each takes a different approach, they all share Mie’s signature “umami and drinkability.” This relentless pursuit of refined aroma and taste defines ZAKU’s greatest appeal.

Revolutionary Sake Making

ZAKU’s innovative approach extends beyond traditional boundaries—from the brewery building itself to process management and final pasteurization. Let me share some distinctive practices.

The building design deserves special attention. ZAKU’s brewery rises three stories tall, with the brewing process flowing from top to bottom using gravity. Rice steaming happens on top, then fermentation in the middle, and finally pressing to separate sake from rice solids at the bottom. This design improves efficiency and hygiene while optimizing how workers move through the space.

The brewery includes a lab and tasting room where the master brewer and team leaders analyze fermentation progress, alcohol levels, and acidity every day. They taste samples constantly. They mainly use their own “house yeast” rather than standard commercial versions. They cultivate commercial yeast through several generations at the brewery, adapting it to their environment. This creates ZAKU’s unique flavors.

The pasteurization process also shows innovation. While most sake undergoes slower heating in hot water baths over several minutes, ZAKU uses plate heaters for rapid heating and cooling. This preserves the fresh taste while ensuring the sake stays stable in the bottle.

These represent just some of their innovations, but they all follow one consistent philosophy: “How can we deliver the most refined flavors?”

Brewery Culture and Training

Technology alone doesn’t make ZAKU’s sake. The brewery succeeds because workers take initiative, keep learning, and constantly improve their methods.

Workers rotate through different roles—steaming rice, making koji (the mold that converts rice starch to sugar), preparing the fermentation starter. Each person takes full responsibility for their assigned task. They decide critical details like soaking times and water amounts that greatly affect the final taste. Anyone can suggest improvements regardless of their position, and operations constantly evolve. Martin says, “Sometimes we fail, but looking long-term, it becomes learning that helps us next time.”

The most symbolic example involves their highest-grade daiginjo. Master brewer Uchiyama-san stays completely hands-off while one brewery worker manages an entire tank alone. That worker decides everything: how to finish the koji, how much rice and water to add, and when. After bottling, Uchiyama-san only provides feedback. If the sake turns out well, it goes straight to market. This serves both as education and as a showcase for technical skills.

At the pinnacle sits “ZAKU Satori” (meaning “enlightenment”). This junmai daiginjo served as the toast at the 2016 G7 Ise-Shima Summit and represents ZAKU’s ultimate expression. Brewers make it using the fukurozuri method—hanging bags of fermented rice mash and collecting only the drops that fall naturally without any pressure. This creates an extremely delicate and pure sake. It embodies the brewery’s philosophy and technique in their highest form.

Collaboration and Creating Spaces

Building on their uncompromising systems and culture, ZAKU opens their brewery as a stage connecting with the local community and the world.

Local artists’ works decorate the brewery interior. Visitors experience not just sake but art as well. Musicians perform concerts here, transforming the brewery from a production facility into a creative venue.

The brewery includes a modern kitchen and dining room that hosts dinner events with Michelin-starred chefs from Japan and abroad almost every week. These gatherings sparked collaborative sake with famous sushi chefs, expanding possibilities for sake and food pairing.

Some sake embody regional connections directly. They make sake using “Kami-no-ho” rice (a variety developed specifically for Mie Prefecture and also grown in Suzuka). It has good length and sharpness with a slight spiciness at the finish—truly expressing Mie’s character. Using locally grown rice deepens ZAKU’s connection to the land.

These efforts accumulate to make ZAKU a “showcase for Mie Prefecture.” Martin says, “Sake comes alive the moment someone tastes it. Creating that moment matters most.”

International Expansion and Communication Strategy

ZAKU isn’t a large brewery. Their annual production of about 3,500 koku (630,000 liters) places them in the medium-sized category. However, they use the agility and personal relationships that their size allows to open international markets.

The owner, Shimizu-san explains, “Small companies like ours that don’t mass-produce sake must do business face-to-face through trust. We learned the importance of direct dealing overseas too.”* Working directly with importers instead of through trading companies represents a strategy that major breweries can’t easily copy.

Building successful international business took over ten years. The turning point came when they won at Kura Master, a sake competition in France. This recognition of their quality in overseas markets triggered rapid export growth.

Because they’re medium-sized, they can move flexibly while maintaining trust-based relationships. Add international recognition, and ZAKU established a strong presence in global markets.

*Source: Interview with Shinichiro Shimizu from Japan Academy of Management journal

Recently, Zaku took an initiative to publish introductory document of Mie prefecture in English. This book presents a vivid picture of Mie through sake, food, and local culture. Written by Martin from ZAKU and three wine and sake professionals, it connects the brewery’s story to the wider world. Downloading is possible from here.

Conclusion

Looking back at ZAKU’s journey, three consistent themes emerge: “pursuing style,” “cultivating culture,” and “maintaining agility.” They innovate technology to deliver refined aromas fresh to customers. Brewery workers learn independently and continuously improve systems. They collaborate with art, food, and their region. They carved out international markets through their own efforts.

ZAKU carries tradition while never forgetting to innovate, continuing to challenge the world from their base in Mie. We cannot look away from their next moves.

I would like to thank Martin from Shimizu Seizaburo Shoten for sharing insightful stories during my visit, and to Yuri Goto from Otemba Sake for making this connection possible. Thank you both so much.

ZAKU sakes are imported to the Netherlands through Otemba Sake. You can enjoy them at their sister establishment Utage Sake Bar and at carefully selected restaurants throughout the country.

伊勢志摩サミット乾杯酒『作(ZAKU)』-三重から世界へ挑む酒造り

スタイルの追求と革新の精神が生んだ日本酒の新しい姿

三重県鈴鹿市に蔵を構える清水清三郎商店は、1869年(明治2年)に創業した歴史ある酒蔵である。現在は六代目・清水慎一郎氏が代表を務め、現在は杜氏・内山智広氏のもと、純米系を中心に高品質な酒を通年で醸す体制を敷いている。

代表銘柄「作(ZAKU)」は、2016年の伊勢志摩サミットで首脳の晩餐会酒に選ばれたことで国際的に注目を集めた。銘柄名には”造る”という営みを象徴する意味が込められており、飲み手や販売者も含めた広がりを意識した命名である。さらに「機動戦士ガンダム」の”ザク”と重なったことでコラボレーション商品も生まれ、一般層にも知名度を広げた。IWCをはじめとする海外コンペティションでも高く評価され、ZAKUは国内外双方で評価を得る存在となっている。

オランダ・アムステルダムで「作(ZAKU)」のペアリングイベントに参加したことがあった。華やかだが、ほのかな苦味や酸味があって飲み飽きず、高いレベルで洗練されている。グラスを手にしながら、なぜZAKUがここまで世界に受け入れられているのか、その理由を垣間見た気がした。後日、日本帰国の機会に三重県鈴鹿の蔵を訪れた。案内をしてくれたのは蔵に勤めるマーティン氏。彼と蔵人の語る言葉の中に、ZAKUが注目を集め続ける所以を見出すことができた。本投稿では、その一端を紹介したい。

味わいの魅力:三重のスタイル

日本酒には、それぞれの県にある程度、固有のスタイルがあるとマーティン氏は言う。甘くてフルーティーな福島のスタイル。軽やかで食事と合わせやすいのは長野のスタイル。少し甘やかで酸が穏やかなものは静岡のスタイルのように、その産地の水や使う酵母といった要素から、その土地らしさが形づくられる。

では、三重のスタイルとは何か。マーティン氏は「旨味が高めで、後半に苦味があるからこそ飲み続けやすい味わい」と説明する。そのスタイルを象徴するのが、スタンダードな三種類の酒である。

「玄乃智」。その名の「玄」はオリジナルの意を持ち、ZAKUのスタイルを最も端的に示す酒である。香りは清水白桃や青リンゴを思わせ、とろりとしたテクスチャーの中に複雑で膨らみのある辛口の味わいが広がる印象だ。

「恵乃智」は、メロンや日本の梨の香りが立ち上がり、すっきりとしたテクスチャーにわずかな残糖感が柔らかさを添える。酸は穏やかで、香りの華やかさが印象を決定づける半辛口である。

そして「穂乃智」。バナナやフローラルの香りを持ち、軽やかな口当たりにほのかな苦味が走る。香りで惹きつけつつ、味わいは甘めの辛口に落ち着くの印象なのは、比較的高めの酸があることにも起因するだろう。

三本を比較すると、膨らみで飲ませる玄乃智、華やかさで印象づける恵乃智、香りとキレ味(酸の働き)で惹きつける穂乃智と整理できる。いずれも方向性は異なれど、「エレガントな香り、透明感、爽やかな旨みとコクによる飲みやすさ」という共通項がある。その洗練された香と味わいを徹底的に追求することこそが、ZAKUに最大の魅力だ。

革新的な酒造り

ZAKUの革新性は、伝統の枠内にとどまらず、蔵そのものの構造から工程管理、そして最終工程の火入れにまで徹底して貫かれている。いくつかの特徴的な取り組みを紹介したい。

まず注目すべきは建物の設計である。ZAKUの蔵は三階建ての構造となっており、米を蒸す工程から発酵、上槽(搾り)へと、仕込みの流れを重力に従って上から下へ移していく。この設計によって効率と衛生を高め、人の動きを最適化した造りが可能となっている。

蔵内にはラボとテイスティングルームがあり、毎日、杜氏と各チームリーダーが発酵の進行やアルコール度数、酸度などを分析し、きき酒を繰り返している。さらに使う酵母も「自社酵母」が中心である。協会酵母をそのまま使うのではなく、蔵で数世代培養し直すことで自蔵に馴染んだ酵母とし、それがZAKU独自の香味を支える。

火入れの工程にも独自の工夫がある。一般的な日本酒が湯煎によって数分かけて火入れされるのに対し、ZAKUではプレートヒーターを使い、短時間で加熱・冷却を行う。これにより搾りたてのようなフレッシュさを保ちつつ瓶詰めが可能となる。

これらは革新的な取り組みの一例だが、いずれも「洗練された香味をいかに届けるか」という一貫した哲学に基づいている。

蔵文化と人材育成

革新的な技術だけでは、ZAKUの酒造りは成立しない。蔵を支えているのは、蔵人が主体的に働き、学び、改善を重ねていく仕組みである。

米を蒸す、麹を造る、酒母を仕込むといった担当は時に入れ替わり、任された者が責任を持つ。給水や浸漬の時間といった、酒の味わいを大きく左右する要素もその判断に委ねられる。また改善提案は立場にかかわらず受け入れられ、オペレーションは常に更新されている。マーティン氏は「失敗することもあるが、それも長い目で見れば次に生かされる前進」と語る。

最も象徴的なのが、最高スペックの大吟醸である。杜氏の内山氏は一切関与せず、蔵人一人がタンクを任される。麹の仕上がり、米や水の投入量やタイミングまで、その蔵人が決める。出来上がった酒は瓶詰めされた後に杜氏が講評を加えるだけで、良い仕上がりならそのまま商品化される。教育の一環でありながら、蔵人にとっては、技術の見せ場でもある。

最上位に位置するのが「作 智(さとり)」である。2016年のG7伊勢志摩サミットで乾杯酒に採用され、ZAKUにおける最高峰とされる純米大吟醸だ。造りは醪を酒袋に入れて吊るし、圧力をかけずに自然に滴り落ちる雫だけを集める「袋吊り」という方法で行われ、極めて繊細で澄んだ酒質となる。蔵の哲学と技術を凝縮した最高の表現と言える。

コラボレーションと場作り

妥協を許さない仕組みと文化の上に築かれたZAKUは、酒蔵を舞台として開き、地域や世界とつながる活動を展開している。

蔵の内部には地元アーティストの作品が多く飾られ、訪れる人は酒だけでなくアートに触れる体験を得ることができる。音楽家を招いた演奏会も開かれ、酒蔵は酒造りの場から創造の舞台へと姿を変える。

さらに、蔵の一角には最新のキッチンとダイニングが設けられ、国内外のシェフを招いた食事会が頻繁に行われる。寿司の名店シェフとの共同開発酒もここから生まれ、酒と食の可能性を広げてきた。

地域との結びつきを体現する酒もある。三重県産米「神の穂」(鈴鹿市でも栽培)を使った酒である。伸びやかでキレがあり、最後にわずかな辛味が引き締める、まさに三重らしい味わいだ。地元で育った米を原料とすることで、ZAKUの酒は土地と一層深く結びつく。

こうした取り組みが積み重なり、ZAKUは「三重のショーケース」としての役割を担うようになった。マーティン氏は「酒が生まれるのは、誰かが口に含む瞬間。その場をどう作るかが一番大事だ」と語る。

海外展開と発信戦略

ZAKUは決して大きな蔵ではない。年間生産量はおよそ3,500石、中小規模にあたる。しかし、その規模だからこそ可能な機動力と信頼関係を武器に、海外市場を切り拓いてきた。

清水氏は「私どものような小さな会社、大量販売しない酒蔵は、お互い顔を合わせて信頼で商売するしかなかった。海外でも直接取引の大切さを学んだ」と、論文の中で語っている。(※) 商社を介さず、輸入業者と直接つながるやり方は、大手にはできない中小蔵ならではの戦略である。

また、海外展開が軌道に乗るまでには十年以上の時間を要したとされる。転機となったのが、フランスの日本酒コンクール「Kura Master」での受賞である。海外市場での酒質評価が形となって現れたことで、輸出が一気に拡大したという。

小さな蔵だからこそ、信頼を基盤にしながらも柔軟に動ける。そこに国際的な評価が加わり、ZAKUは世界市場で存在感を放つようになった。

※引用元:日本経営学会論文集における清水慎一郎氏のインタビューより(〔1〕J-STAGE 査読論文(松井, 2022))

最近ZAKUが中心となり、三重の酒・食・文化を鮮やかに描き出す一冊の資料を英語でまとめている。ZAKUのマーティンと3人のワイン・日本酒のプロが執筆し、蔵の物語を世界へとつないでいる。こちらからダウンロード可能。

結び

ZAKUの歩みを振り返ると、そこには一貫して「スタイルの追求」「文化の醸成」「フットワークの軽さ」がある。洗練された香りをフレッシュなまま届けるための技術革新。蔵人が主体的に学び改善を重ねる仕組み。アートや食、地域とのコラボレーション。そして海外市場をも自らの力で切り拓いてきた行動力。

伝統を背負いながらも革新を忘れず、三重の地から世界へ挑み続けるZAKU。その動きから、今後も目を離すことはできない。

今回の訪問で示唆に富む話をしてくれた清水清三郎商店のマーティンさん、そしてこの出会いを繋いでくれたOtemba Sakeの後藤勇理さん、本当にありがとうございました。

清水清三郎商店のZAKUは、オランダではOtemba Sakeを通じて輸入されており、系列のUtage Sake Barをはじめ、厳選されたレストランで楽しめます。

お読みいただき、ありがとうございます!いいね、コメント、重ね読み、購読でサポートしていただけると嬉しいです。